第47回 活動報告

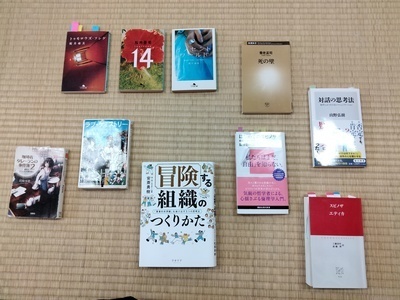

あおぞらの輪では,これまで様々な問いが取り上げられてきた.(場に出された問いだけを数えてみれば,悠に100は超える)その中でも特に多く取り上げられるのが,「友達」と「働く」という2つのテーマ.日々の生活の中で悩むことの多いテーマだからこそ,多くの参加者の関心を集めるようだ.今回たまたま,自分の入っていた小グループと全体の対話の双方で「働く」についての話題が取り上げられることとなった.本記事では,参加してくれた方の「ことば」を取り上げつつ,自分の考えやさらに浮かんだ疑問を整理してみたい.

◉「依存」について.

会社や公的機関等,現在多くの人が何らかの組織に所属しながら,働いて生活に必要なお金を稼いでいる.所属し,自分の役割を全うすることで,生活が成り立っている.つまり,組織に依存して生活している.一般的な会社であれば,組織を維持・発展していくために,株主の意向や顧客のニーズが何よりも優先される.だからこそ,組織に所属しながら働いている人たちの多くにとって,「仕事」= 面倒臭いこと,煩わしいこと,耐えること というイメージを持ってしまう.自分のやりたくないことでも,上司から命令されたことであれば,何とか重い腰を上げて達成しなければならない.

生活費を確実に稼ぐために,組織に所属して働かなくてはいけない.しかし,会社や組織の事情で,本人がやりたくない仕事でもやらなくてはならない.このどうしようもない「依存」の関係に疑問を持たれた方がいる.会社にのみ「依存」して生活する生き方というのは果たして.

しかし興味深いものもある.きっかけは上司の命令で始めた仕事が,次第に面白くなっていく場合もある.初めは,しんどそうな・面倒臭そうなことでも,やっている内に「やってみたい」ことへと変わっていく.さらに工夫してみたいと思ったり,さらにスキルを身につけてみたいと思ったり.必ずしもネガティブな印象だけではない,という事実にも着目してみたい.

◉「やりがい」について.

最近,キャリア開発という言葉を耳にする機会が多い.ある方は,↑のような「働く」観に対して,問題意識を抱えていたようだ.会社の中の歯車の一部として,別に自分ではなくてもいいような役割を全うすること.「働く」時間をただ自分(たち)の生活に必要なお金を稼ぐためだけに浪費していくこと.誰かの「働くってそういうもんだよ.」と嘆息気味に言われてしまいそうな↑の「あたり前」とされる価値観.本当に「当たり前」なのだろうか.

「会社中心のキャリア」から「人生中心のキャリア」へ.会社の一部として「自分」を位置付けるのではなく,自分の人生の中に「仕事」を位置付ける.いわゆる「やりがい」の創出と言い換えてもよい.自分自身の能力を発揮しながら,工夫して進めることができる.自分にしか生み出せない価値を創出し,サービスを提供した人からの感謝を受ける.新しい仕事に挑戦することで,自らの世界や価値観を広げることができる.生きるために必要な「仕事」の時間をどのように捉えていけたらよいのか.自分の人生にとって今,目の前の仕事はどういう意味を持つのか.

◉‥??

しかし,この「やりがい」という言葉によって,「仕事」の時間に感じる面倒臭さ・煩わしさ・辛抱を誤魔化しているようにも見える.生活するためにやり過ごさなくてはならない「働く」という時間について,何とか納得させようとしている.「やりがい」や「キャリア」という言葉の裏には,「働く」という行為の中にあるネガティブなイメージを何とか払拭しようとする,いわゆる「もがき」のようなニュアンスも含んでいるように感じる.

※「学ぶ」という言葉にも似たようなニュアンスを感じる.しなくてはならない,とされることに無理矢理意味づけをしようと「もがいて」いるような.

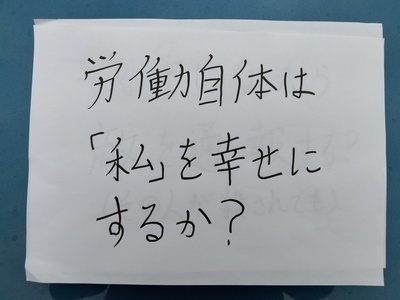

⛲️問い)働くこと自体は 「私」を幸せにするのか.(哲学対話のテーマ)

◉報酬を目的としている場合.

得られる報酬を度外視して,「働く」という行為自体に着目したとき,果たしてその行為は「私」自身を幸せにするのか.コンビニのバイトで商品を陳列する,警備員として長い時間気を張りながら1つの場所に立ち続ける,理不尽なクレームに真摯に対応する,会社で新規事業を立ち上げるための提案書を考える,会社のメンバー同士の関係を築くために飲み会を開く,売れる作品の傾向を調べ,自分が次に書く物語のアイディアをノートに書き留める.世の中をよくみてみると,実に様々な種類の「働く」行為が存在する.※報酬を得ることが目的の場合

様々な種類の「働く」行為が存在するが,ただの「行為」とは異なり,ある一定方向の圧みたいなものを感じる.1つは,出資者の意向や顧客のニーズに応えなくてはならないこと.あくまで,報酬を得ることが目的である場合,↑の観点は優先される.お金を出してくれる人の要望に応えるからこそ,報酬を得ることができるからである.もう一つは,創出する価値の唯一無二性を求められるということ.同じサービスを提供している人が多ければ多いほど,自分のサービスを受けてくれる人は必然的に減っていくことになる.他の会社では提供していない価値を創出してこそ,自分のサービスを求める人は多くなる.

同じ「働く」という行為の中にも,実に様々な種類の行為が存在する.しかし,↑でみたように,①他者貢献と②唯一無二の価値の創出という方向の圧は常に感じ続けることとなる.

◉対話の中で‥

全体で行う哲学対話の中で,興味深い観点が挙げられた.

1つは,「庭仕事」について.イギリス人の中には,「庭仕事」を好んでする人が多いらしい.土を耕し,肥料を撒き,何をどこに植えるかを剪定し,環境を整備し,日々欠かさず手入れをし,時には自然の理不尽に涙を流し,花開くひとときを愛でた後には,来年に向けて再度庭を整える.なかなかの重労働ではあるが,誰に頼まれる訳でもない.ただただ「庭仕事」をやりたくてするそうなのである.日本の住宅街をみても,小さな庭にえっさほいさしている家庭は数多く見受けられる.まるで遊んでいるように,庭仕事をしている.↑の仕事との違いはどこにあるのか.

もう1つは,昔の村社会での「働く」について.昔の人々は,自分たちの生活を成り立たせるために,家族全員で(時には一丸となって)家事に努めなくてはいけなかった.洗濯や炊事,子育てにお風呂の準備ですら一代事業.今はお金を払って時間を削減できる「仕事」に,人々は従事しなくてはいけなかった.しかし,この家事「仕事」では,↑の仕事のような①他者貢献や②唯一無二の価値の創出に,思い患うこともないような気がする.

以上より,報酬を目的としない「働く」行為の中には,現在の「働く」の「当たり前」を俯瞰してみれるような,ヒントが隠されているような気がする.

◉さらに考えてみたいこと

・過剰な他者貢献や唯一無二の価値創出の圧にとらわれずに,報酬を得るような「働き」方は存在し得るのか.

・組織の中で働いている人が,「やらなければならないこと」を「やりたいこと」へと変化させるためには,どのような捉え方の変更が必要なのか.

・雇用者と労働者が,互いの選択を尊重しながら協力できるような組織の実現は可能か.

・働くことと遊ぶことの境界線はどこにあるのか.

・働かないことは悪か.

・遊びながら生きることは可能か.

・「庭仕事」は何故やりたがるのか.

・科学技術の発展によって,「働く」ことの質がどのように変化してきたのか.

・AIが発展し,人類が「生きるために働く」ことから解放された時,私たちはどのように変化していくのか.

◉「依存」について.

会社や公的機関等,現在多くの人が何らかの組織に所属しながら,働いて生活に必要なお金を稼いでいる.所属し,自分の役割を全うすることで,生活が成り立っている.つまり,組織に依存して生活している.一般的な会社であれば,組織を維持・発展していくために,株主の意向や顧客のニーズが何よりも優先される.だからこそ,組織に所属しながら働いている人たちの多くにとって,「仕事」= 面倒臭いこと,煩わしいこと,耐えること というイメージを持ってしまう.自分のやりたくないことでも,上司から命令されたことであれば,何とか重い腰を上げて達成しなければならない.

生活費を確実に稼ぐために,組織に所属して働かなくてはいけない.しかし,会社や組織の事情で,本人がやりたくない仕事でもやらなくてはならない.このどうしようもない「依存」の関係に疑問を持たれた方がいる.会社にのみ「依存」して生活する生き方というのは果たして.

しかし興味深いものもある.きっかけは上司の命令で始めた仕事が,次第に面白くなっていく場合もある.初めは,しんどそうな・面倒臭そうなことでも,やっている内に「やってみたい」ことへと変わっていく.さらに工夫してみたいと思ったり,さらにスキルを身につけてみたいと思ったり.必ずしもネガティブな印象だけではない,という事実にも着目してみたい.

◉「やりがい」について.

最近,キャリア開発という言葉を耳にする機会が多い.ある方は,↑のような「働く」観に対して,問題意識を抱えていたようだ.会社の中の歯車の一部として,別に自分ではなくてもいいような役割を全うすること.「働く」時間をただ自分(たち)の生活に必要なお金を稼ぐためだけに浪費していくこと.誰かの「働くってそういうもんだよ.」と嘆息気味に言われてしまいそうな↑の「あたり前」とされる価値観.本当に「当たり前」なのだろうか.

「会社中心のキャリア」から「人生中心のキャリア」へ.会社の一部として「自分」を位置付けるのではなく,自分の人生の中に「仕事」を位置付ける.いわゆる「やりがい」の創出と言い換えてもよい.自分自身の能力を発揮しながら,工夫して進めることができる.自分にしか生み出せない価値を創出し,サービスを提供した人からの感謝を受ける.新しい仕事に挑戦することで,自らの世界や価値観を広げることができる.生きるために必要な「仕事」の時間をどのように捉えていけたらよいのか.自分の人生にとって今,目の前の仕事はどういう意味を持つのか.

◉‥??

しかし,この「やりがい」という言葉によって,「仕事」の時間に感じる面倒臭さ・煩わしさ・辛抱を誤魔化しているようにも見える.生活するためにやり過ごさなくてはならない「働く」という時間について,何とか納得させようとしている.「やりがい」や「キャリア」という言葉の裏には,「働く」という行為の中にあるネガティブなイメージを何とか払拭しようとする,いわゆる「もがき」のようなニュアンスも含んでいるように感じる.

※「学ぶ」という言葉にも似たようなニュアンスを感じる.しなくてはならない,とされることに無理矢理意味づけをしようと「もがいて」いるような.

⛲️問い)働くこと自体は 「私」を幸せにするのか.(哲学対話のテーマ)

◉報酬を目的としている場合.

得られる報酬を度外視して,「働く」という行為自体に着目したとき,果たしてその行為は「私」自身を幸せにするのか.コンビニのバイトで商品を陳列する,警備員として長い時間気を張りながら1つの場所に立ち続ける,理不尽なクレームに真摯に対応する,会社で新規事業を立ち上げるための提案書を考える,会社のメンバー同士の関係を築くために飲み会を開く,売れる作品の傾向を調べ,自分が次に書く物語のアイディアをノートに書き留める.世の中をよくみてみると,実に様々な種類の「働く」行為が存在する.※報酬を得ることが目的の場合

様々な種類の「働く」行為が存在するが,ただの「行為」とは異なり,ある一定方向の圧みたいなものを感じる.1つは,出資者の意向や顧客のニーズに応えなくてはならないこと.あくまで,報酬を得ることが目的である場合,↑の観点は優先される.お金を出してくれる人の要望に応えるからこそ,報酬を得ることができるからである.もう一つは,創出する価値の唯一無二性を求められるということ.同じサービスを提供している人が多ければ多いほど,自分のサービスを受けてくれる人は必然的に減っていくことになる.他の会社では提供していない価値を創出してこそ,自分のサービスを求める人は多くなる.

同じ「働く」という行為の中にも,実に様々な種類の行為が存在する.しかし,↑でみたように,①他者貢献と②唯一無二の価値の創出という方向の圧は常に感じ続けることとなる.

◉対話の中で‥

全体で行う哲学対話の中で,興味深い観点が挙げられた.

1つは,「庭仕事」について.イギリス人の中には,「庭仕事」を好んでする人が多いらしい.土を耕し,肥料を撒き,何をどこに植えるかを剪定し,環境を整備し,日々欠かさず手入れをし,時には自然の理不尽に涙を流し,花開くひとときを愛でた後には,来年に向けて再度庭を整える.なかなかの重労働ではあるが,誰に頼まれる訳でもない.ただただ「庭仕事」をやりたくてするそうなのである.日本の住宅街をみても,小さな庭にえっさほいさしている家庭は数多く見受けられる.まるで遊んでいるように,庭仕事をしている.↑の仕事との違いはどこにあるのか.

もう1つは,昔の村社会での「働く」について.昔の人々は,自分たちの生活を成り立たせるために,家族全員で(時には一丸となって)家事に努めなくてはいけなかった.洗濯や炊事,子育てにお風呂の準備ですら一代事業.今はお金を払って時間を削減できる「仕事」に,人々は従事しなくてはいけなかった.しかし,この家事「仕事」では,↑の仕事のような①他者貢献や②唯一無二の価値の創出に,思い患うこともないような気がする.

以上より,報酬を目的としない「働く」行為の中には,現在の「働く」の「当たり前」を俯瞰してみれるような,ヒントが隠されているような気がする.

◉さらに考えてみたいこと

・過剰な他者貢献や唯一無二の価値創出の圧にとらわれずに,報酬を得るような「働き」方は存在し得るのか.

・組織の中で働いている人が,「やらなければならないこと」を「やりたいこと」へと変化させるためには,どのような捉え方の変更が必要なのか.

・雇用者と労働者が,互いの選択を尊重しながら協力できるような組織の実現は可能か.

・働くことと遊ぶことの境界線はどこにあるのか.

・働かないことは悪か.

・遊びながら生きることは可能か.

・「庭仕事」は何故やりたがるのか.

・科学技術の発展によって,「働く」ことの質がどのように変化してきたのか.

・AIが発展し,人類が「生きるために働く」ことから解放された時,私たちはどのように変化していくのか.