【資格の合格体験記】行政書士試験の合格報告|ロッシーさん|社会人勉強コミュニティ

こんにちは!

ファシリテーターのロッシーです。

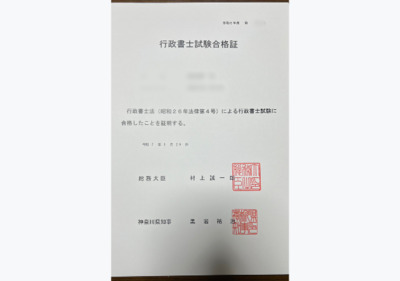

2024年11月に受験した令和6年度行政書士試験に合格しましたので、その報告をします。

目次

1.学習・受験状況

2.受験理由

3.試験の感想

4.合格に向けて意識したこと

5.勉強方法で上手くいったと思ったこと

6.勉強方法で改善したいと思ったこと

7.具体的な勉強方法

8.試験直前にやったこと

9.オススメの学習アイテム・アプリ

10.これから受験する方へ

11.次にチャレンジしたいこと、取得したい資格

2.受験理由

3.試験の感想

4.合格に向けて意識したこと

5.勉強方法で上手くいったと思ったこと

6.勉強方法で改善したいと思ったこと

7.具体的な勉強方法

8.試験直前にやったこと

9.オススメの学習アイテム・アプリ

10.これから受験する方へ

11.次にチャレンジしたいこと、取得したい資格

1.学習・受験状況

・資格・試験名:令和6年度 行政書士試験

・受験日:2024年11月10日(日)

・勉強時間:約440時間

・勉強期間:約10ヶ月

・受験回数:1回

・受験費用:10,400円

・使用教材:合格革命 行政書士 選択肢別問題集2024年度版、YouTube( アザラシ式行政書士試験予備校)

・勉強前の状態:法律の初学者として2年間司法試験予備試験の学習をしたものの、効果的な勉強ができておらず、知識は断片的でした。

・試験前の状態:8月と10月に受けたTACの模試では、C判定(ボーダーラインまであと少し)でした。

・受験日:2024年11月10日(日)

・勉強時間:約440時間

・勉強期間:約10ヶ月

・受験回数:1回

・受験費用:10,400円

・使用教材:合格革命 行政書士 選択肢別問題集2024年度版、YouTube( アザラシ式行政書士試験予備校)

・勉強前の状態:法律の初学者として2年間司法試験予備試験の学習をしたものの、効果的な勉強ができておらず、知識は断片的でした。

・試験前の状態:8月と10月に受けたTACの模試では、C判定(ボーダーラインまであと少し)でした。

2.受験理由

2022年から2023年の丸2年間、司法試験予備試験の学習をしていましたが、仕事や家事育児との両立という制約があり、さまざまな努力や工夫をしても1年間に500時間しか勉強への時間とエネルギーを投下できないことが分かり、司法試験予備試験の受験は撤退することにしました。しかし、2年間勉強したことを全くの無駄にするのは、もったいないとも思っていました。そこで、学習内容の範囲が重なっている部分のある行政書士試験に挑戦することで、法律の勉強に区切りをつけたいと思い、受験をすることにしました。

3.試験の感想

3時間休憩なしの長丁場の試験です。試験中は、目の前のことに丁寧に取り組むことを意識しました。「頭では分かっていても、勝負の場面では冷静さを欠くことがあった20代。あれから、いろいろ経験を積み、今の30代の自分だからこそ、焦らず落ち着いて取り組めている自分、成長してるじゃん。」と問題を解きながら、これまでの人生の道のりに思いをはせる瞬間もありました。合格することに執着せず、学んだことを無駄にしないよう、1点でも多く得点するということを頭の中に掲げていました。

4.合格に向けて意識したこと

体調を崩し、仕事や家事育児に悪影響をもたらしてはいけないと考え「無理はしない」という自分自身に対する制約を最優先にしました。私は、スポーツの中では長距離走が好きなのですが、試験勉強はマラソンに似ていると感じています。速すぎず遅すぎずの一定のペースで進んだ方が、結果的には、早く遠くに行けると思っています。なので、試験勉強の期間は、そのように考え、安定したペースで学習に取り組むことを意識していました。しかし、試験直前期は欲が出てしまいました。試験勉強の疲労に伴い「法律の勉強に早くピリオドを打ちたい。」「来年までモチベーションを保つ自信がない。」と思うようになり、体調を崩すか崩さないかのギリギリのラインまで負荷を高めていまいました。直前期は、仕事の調整・家族の協力の下、普段より勉強へさくリソースを増やしました。主催している川崎自習会だけでなく、東京自習会の午後のスコレーカフェにも参加して、勉強時間を確保しました。

5.勉強方法で上手くいったと思ったこと

毎週、1週間の最低勉強時間の目標を具体的な数字で立てました。その目標の勉強時間を下回らないよう、1週間ずつ、緊張感をもって勉強時間を捻出することができました。仕事や家事育児を言い訳にしないためにも、1週間の予定を見通し、学習時間を計画的にスケジュールに組み込みました。特に、脳が疲れておらず、時間のコントロールのしやすい起床後の時間を勉強に充てることにしました。また、インプットとアウトプットのバランスも意識しまいた。なるべくインプットの時間(解説を読んだり、解説動画を視聴する)は少なくして、アウトプットの時間(問題を解く)を多くとるようにしました。

6.勉強方法で改善したいと思ったこと

記述問題の対策に着手するのが、遅すぎたことを反省しています。ある程度の知識がついたら、記述問題にも取り組んだことで、断片的だった知識が頭の中で体系化されました。もっと早く記述問題に取り組んでいれば、より効率的に、頭の中の情報を整理することができ、短答対策の知識のインプッとも効率的に行えたと思います。書く作業は、時間がかかるので、意図的にノートを作らなかったのですが、何度もつまづくことところは、ノートやメモ帳に整理して、こまめに見返すことで、苦手だった部分がより記憶として定着すると思いました。

7.具体的な勉強方法

以下の教材を使って勉強しました。

・合格革命 行政書士 選択肢別問題集2024年度版(1月~9月):範囲ごとに区切り、解けない問題に印をつけ、解けるようになるまで、問題と解説を交互読みをする作業を繰り返しました。

・アザラシ式行政書士試験予備校(無料1月~6月/有料7月~11月):7月までは、無料の動画コンテンツを視聴して、考え方を理解しました。説明が頭に入ってきやすかった(自分に合っていた)ので、8月から11月は課金しました。解説動画だけでなく、オリジナルの記述対策のコンテンツで、基礎的な記述問題の得点力が磨かれたように感じます。

・アザラシ式行政書士試験予備校(無料1月~6月/有料7月~11月):7月までは、無料の動画コンテンツを視聴して、考え方を理解しました。説明が頭に入ってきやすかった(自分に合っていた)ので、8月から11月は課金しました。解説動画だけでなく、オリジナルの記述対策のコンテンツで、基礎的な記述問題の得点力が磨かれたように感じます。

8.試験直前にやったこと

10月に受けたTACの模擬試験で、記述式試験の問題に全く歯が立たず「これほどがんばってきたのに、どうして?」という結果をいただきました。記述問題は、問題数は少ないものの配点がそれなりにあります。問題数が少ないため運要素もありますが、1問20点と得点に与える影響は大きいです。最後の1ヶ月は、記述試験対策のみにしぼり、基礎的なレベルの記述の問題は点数を確実に取れることを意識しました。結果論ですが、記述問題対策が、短答問題に必要となる知識の整理にも役に経ちました。また、基礎的な記述の「型」が身についたことで、わからない問題でも得点を積み上げることができたように思います。

9.オススメの学習アイテム・アプリ

大きく2つです。

・ストップウォッチ機能(スマホアプリ)

・東京自習会のslack

・東京自習会のslack

勉強量を客観的に捉え、学習計画の調整をするために、時間を測ることを大切にしました。私は、たすくまというアプリを使ってライフログをとっているのですが、たすくまのストップウォッチ機能を使って、時間を計り、1日の計学習時間を計上しました。1週間や1か月の総勉強時間を東京自習会のslackにアップする習慣をもちました。期間を区切ってマイルストーンを置くことで、ペースを安定させることができました。

10.これから受験する方へ

受験を検討されている方は、ご自身で調べてわかっている方も多いかもしれませんが、行政書士試験に合格すること=(イコール)行政書士としての資格が付与されるわけでは、ありません。受かった上で、都道府県の行政書士会を通して申請しなければなりません。私が調べたときには、申請する際に、30万円程度の費用がかかるということでした。30万円程度の費用をかけて申請をしないと、行政書士と名乗ることはできません。

とはいえ、法律を学んだことがない人でも、方法が間違っていなければ、それなりに労力と時間をかけることで、合格を目指せる資格だと思います。法律の勉強に興味のある方は、試してもいいかもしれません。

11.次にチャレンジしたいこと、取得したい資格

約3年間の法律の勉強に、ある程度自分が納得いく形で区切がつけられてよかったです。行政書士試験の合格後は、司法試験や司法書士試験に向けて勉強する方も多くおられるようですが、私はこのまま法律の勉強を続けると、他の大切なものをおろそかにしてしまいそうなので、とりあえずしばらくは、法律の勉強から離れようと思います。しかし、法律の学習を通して、身についた学習習慣を終わらせるのはもったいないので、今後も、平日の早朝や休日午前中の学習習慣を継続し、スキルアップしていきたいと思います。今年は、情報系のスキルを高めたいと考えています。2025年は上半期に基本情報技術者試験をクリアできるようにしたいです。

参考になれば幸いです。

参加申込みはこちら!

参加をご希望の方は下記のリンク先からお申込み下さい。

東京自習会の公式ラインアカウントに繋がりますので、友達追加後に【参加希望】とご連絡下さい。

ご質問やご相談も公式ラインで受け付けていますので、お気軽にお問合せ下さい!

また、コミュニティの詳細を知りたい方は下記のリンク先でご確認下さいm(__)m

ご参加お待ちしています(*'▽')